Max Liebermann

Für Liebermann (1847–1935) ist das Porträt weitaus mehr als nur die wirkliche Abbildung einer Person oder Personengruppe: Indem er das Innere nach Außen kehrt und die Natürlichkeit der Emotionen zur Darstellung bringt, schafft er einen unverfälschten einzigartigen Blick auf das Wesen seiner Protagonisten, sich selbst eingeschlossen.

Das Porträt im Werk Liebermanns

Das Porträt bzw. das Selbstporträt gehört neben den Gartenansichten zu den wichtigsten Werken im Œuvre des bedeutendsten deutschen Impressionisten. Max Liebermann ist einer der wenigen Künstler des 19. Jahrhunderts, denen die Malerei ebenso wie die Poesie liegt. Seine poetische Rhetorik findet sich in vielen seiner Werke wieder. Der starke Ausdruck und die innige Empfindung, die Liebermann besser als viele seiner Zeitgenossen auf Papier und Leinwand bringt, schaffen eine bewegte Atmosphäre in seinen Landschaftsmalereien und Porträts.

Möchten Sie Gemälde von Max Liebermann verkaufen?

...Liebermanns Realismus hat die Darstellungsform des Porträts demokratisiert.

Paul Jandl (Neue Zürcher Zeitung, 13.08.2022)

Der Porträtmaler des Bürgertums

1878 kehrt Liebermann nach Deutschland zurück. Er lebt zunächst in München und ab 1884 wieder in seiner Heimatstadt Berlin. In dieser Zeit hat er mit seiner antiakademischen Malerei und seinem ungeschminkten Realismus einigen Widerstand zu überwinden. Seine „Netzflickerinnen“ oder seine Darstellung des 12-jährigen Jesus im Tempel sorgen für Polemik des konservativen Publikums. Schrittweise etabliert er sich jedoch bei der Kritik und schließlich auch beim wohlhabenden Bürgertum, dem er schließlich selbst entstammt. Seine Hinwendung zur Lichtmalerei ab 1880 und zum farblich aufgehellten Impressionismus ab der 1890er Jahr versöhnen das Publikum mit Liebermanns schonungslosem Stil.

Besonders der erste und einflussreiche Direktor der Hamburger Kunsthalle, Alfred Lichtwark (1852–1914), wird zu einem Motor für Liebermanns Entwicklung – insbesondere in der Gattung des Porträts. Für seine „Sammlung von Bildern aus Hamburg“ bekommt er von Lichtwark 1890 den Auftrag, den Bürgermeister Pertersen zu malen. Doch das Bild provozierte eine Affäre: Der Porträtierte verweigerte die öffentliche Ausstellung des Bildes in der Kunsthalle. Petersen ließ sich auf seinem Sterbebett das Versprechen geben, dass das Gemälde nie öffentlich gezeigt werden dürfe. Erst nach 14 Jahren Einsatz konnten Lichtwark und eine eigens eingesetzte Kommission die Familie Petersen überzeugen, das Porträt auszustellen (vgl. Diss Pflugmacher, 2001, S. 28, Fn. 113).

Liebermann, der sich selbst als Bourgeoise sieht, wird um 1900 schließlich zu einem der gefragtesten Porträtmaler seiner Epoche. Er malt das Großbürgertum, Wissenschaftler, Politiker und Freunde aus der Kunstwelt – und natürlich sein familiäres Umfeld. Die Elite der Kaiserzeit und der Weimarer Republik kommen zu ihm in sein Atelier am repräsentativen Pariser Platz und „sitzen“. Liebermann entwickelt das Bild am Modell, mit spontanen Entwürfen und arbeitet diese dann über längere Zeit aus.

...was ich unter malerischer Phantasie verstehe: die den malerischen Mitteln am meisten adäquate Auffassung der Natur.

Max Liebermann 1916

...Jeder soll das tun, was er am besten tun kann. Das scheint mir patriotisch. Deshalb habe ich mich lebhaft für Gründung der Kriegsflugblätter interessiert, deren Erfolg uns’re kühnsten Erwartungen übertrifft.

Max Liebermann (11. 8. 1914)

In dieser Zeit porträtiert Liebermann auch einige Militärs aus seinem Umfeld. Nach langer Zeit, als er bei seinem Lehrer Steffek Säbel und Soldaten malt, finden wieder Uniformen den Weg auf seine Leinwand. Das hier präsentierte Bild kann als Ausdruck dieses persönlichen Engagements gedeutet werden.

In der vom Kunsthändler und -verleger Paul Cassirer zur Unterstützung des von mittelloser Künstler herausgegeben Zeitschrift „Kriegszeit“ beteiligt sich Liebermann auch mehrfach mit Lithografien nach eigenen Zeichnungen.

Obwohl Liebermann liberal und wenig kaisertreu denkt, ergreift er zunächst durchaus kompromisslos Partei für das Deutsche Reich. Gerade im Porträt gelingt es dem Maler auch das Motiv des Pflichtgefühls und die Bürde anzudeuten, die gerade die Entscheidungsträger, die Offiziere oder der gar der Reichskanzler tragen.

Doch der andauernde Krieg ändert schnell die Einstellung von Liebermann und seinen Kollegen. „Kriegszeiten“ wird bereits 1916 eingestellt und viele der Künstler werden zu Kriegsgegnern.

...Es war kein Realismus der Wiedererkennbarkeit, sondern einer des gründlichen Erkennens.

Paul Jandl (Neue Zürcher Zeitung, 13.08.2022)

Disziplin und Herz

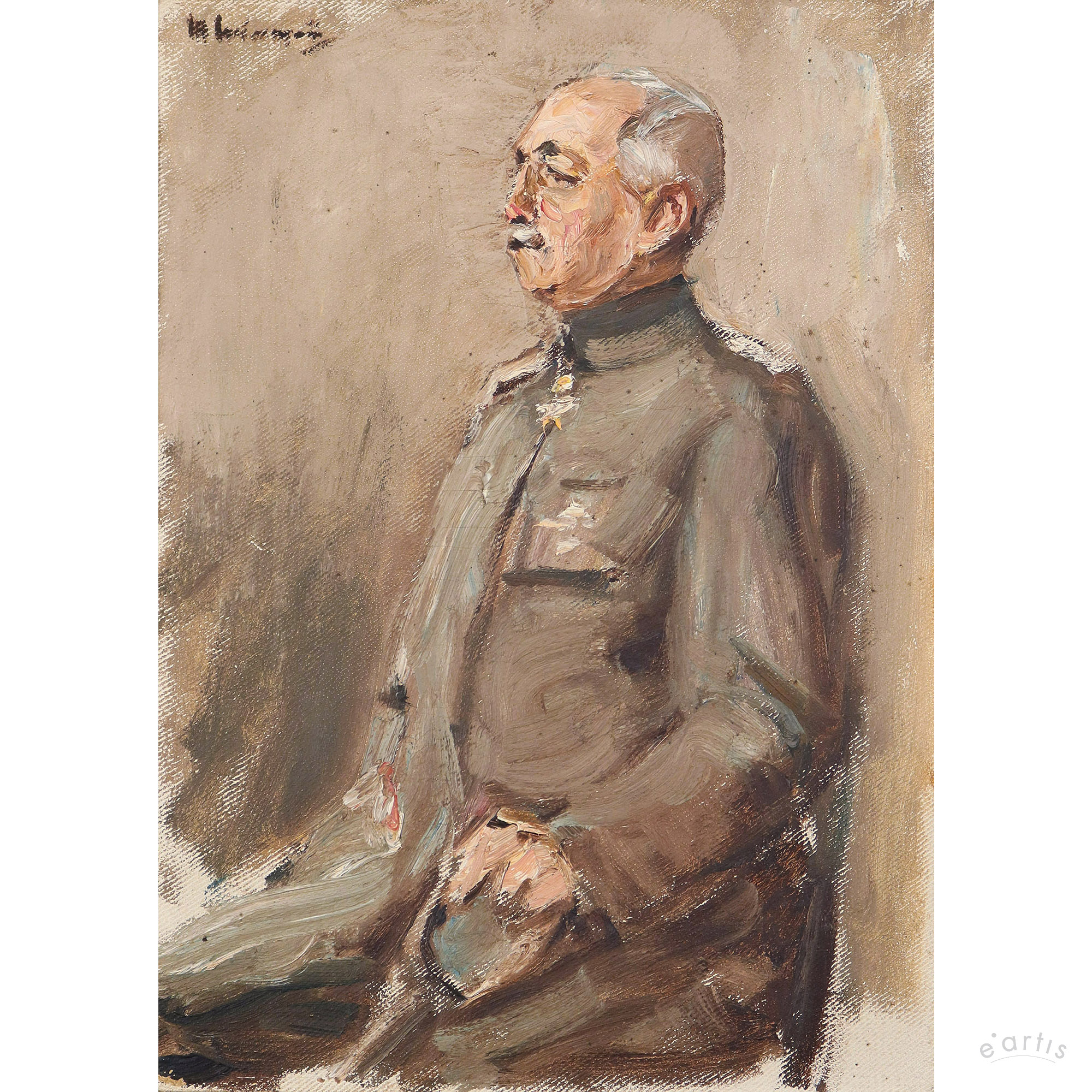

Ein Porträt in Öl von Max Liebermann

Die wohl um 1915 entstandene Ölstudie auf Leinwand zeigt das Porträt eines Offiziers des Kaiserreichs. Der gealterte Mann wird von Liebermann würdevoll in Szene gesetzt. Der Maler galt als einer der begehrtesten Porträtmaler des deutschen Impressionismus.

„Bildnis eines sitzenden Mannes in Uniform nach links“

Der Impressionist Liebermann gilt als unsentimentaler Realist, der ausgehend von der genauen Beobachtung der Menschen und seiner Umwelt zu einer modernen Auffassung der Porträtmalerei findet. Es gilt ihm immer von der Natur ausgehend, nicht etwa vom eigenen Gefühl, den individuellen Charakter des Dargestellten herauszuarbeiten. Mit Talent, Technik und Phantasie entsteht dann Strich für Strich das Bild.

...Weshalb ist denn oft die flüchtigste Skizze vollendeter als das fertige Bild? Weil die in ein paar Stunden entstandene Skizze von der Phantasie erzeugt ist, während die wochen-, ja monatelange Arbeit am Bilde die Phantasie ertötet hat.

Max Liebermann (1916)

Das Porträt des Herrn in Uniform vermittelt Liebermanns spontane und individuelle Malweise vorzüglich. Das Kniestück zeigt den leicht ergrauten Mann sitzend und mit festem Blick nach links. Die Stirn und das Gesicht werden vom weichem Licht ausgeleuchtet, sanfte Gesichtszüge wie die leicht gesenkten Augenlider und Wangen, die dunklen, vollen Brauen sowie der Schnauzbart werden durch eine straffe, aufrechte Körperhaltung aufgewogen.

Die feldgraue preußische Uniform des Herrn hebt sich zwar farblich nur sanft vom sandig-braunen Hintergrund ab, aber alles Energische, die ganze würdevolle Haltung des disziplinierten Soldaten legt Liebmann in die stoffliche Ausarbeitung dieses Waffenrocks: breite Striche, brüsk und wogend abgesetzt, werden teilweise pastos aufgeschoben und nur stellenweise von schattigen Konturlinien begrenzt.

Die Hand des Mannes umgreift wohl einen Säbel mit festem Griff. Der Maler betont jeden einzelnen Finger der Faust, indem er die Farbe scharf zu erhabenen Stegen aufstellt. Ebenso ist um den Hals weiß und golden das Kreuz des Johanniterordens zu angedeutet.

Liebermann ist hier nicht an weiteren Details oder schmeichelhafter Repräsentationsmalerei interessiert. Der räumliche Hintergrund bleibt vollkommen vage, das Sitzmöbel und alle nebensächlichen Körpermerkmale bleiben skizzenhaft. Am Rand der hell grundierten Leinwand lässt er diese gar ganz unbemalt. Gerade dieser flüchtige und sichtbare Ausdruck der „Primamalerei“ vermitteln den Kern des Porträtierten: Einen disziplinierten Geist mit Herz.

Die Ölstudie als eigenständiges Werk

Studien in Öl haben für Liebermann einen eigenständigen Stellenwert. Alle seine Hauptwerke werden von Zeichnung und Studien begleitet. Das Künstlerzitat über die „momentane Phantasie“ verdeutlicht, dass er diesen Arbeiten einen fundamentalen kreativen Impuls verdankt. Hier, im Prozess, entwickelt er seine Sujet. Selbstverständlich signiert er diese Arbeiten dann auch als unabhängige Schöpfungen – so wie hier oben links.

Seit Tintoretto und Rubens wird der künstlerische Wert der Ölskizze und der Alla-Prima-Malerei überhaupt gewürdigt. Die Farbe emanzipiert sich von der Zeichnung und ersetzt dies beim Meister gleich ganz. Im 18. Jahrhundert hat sich die Ölskizze als Medium in ganz Europa verbreitet. Spontane Skizzen und Bozzetti werden von Modell- und Belegexemplaren für Auftraggeber und Künstler unterschieden. Vor allem aber hat sich die autonome Skizze als Form entwickelt. Sie wird vor allem von den Freilichtmalern, abseits der Akademien, geschätzt. Im Impressionismus wird diese Tradition konsequent fortgesetzt.